您当前的位置:新闻>社会

一个寻常的早晨。

你出门前,母亲还坐在熟悉的沙发上看电视,背影安稳。

你叮嘱了一句“妈,我走了”。

她或许含糊地应了一声,或许没有。

这与你生命里成千上万个出门的早晨,没什么不同。

但当你再次推开门,屋里一片寂静。

“妈——”无人应答。

房间里,街道上,所有她可能去的地方,都没有她的身影。

那一刻,世界突然失去声音。你不知道她去了哪个方向,是否寒冷害怕,甚至不知该从何找起。

在合肥,有一群人每天都在对抗这种“消失”。

2016年至今,合肥市蓝天救援队“勿忘我”防走失项目组已经帮助了560余人回家。

他们为别人的父母、儿女,拼命找回那个转身之前的世界。

55岁,他说:“只要我还有体力,我会一直参与”

推开那扇门的一刻,倪文华看见一个穿着红外套的身影,蜷坐在6楼的角落里。

时间已经是凌晨1点多。

他怔住了,一股强烈的感觉攥住了他。

这是55岁的倪文华第一次找到走失者的记忆。

一位90多岁的老人走失在雨夜里,监控范围最后锁定在一个小区。

他和队友负责一栋楼的搜寻工作,从32层开始,一层层向下寻找。

“如果当时没有找到……”倪文华没有说下去。

他后来参与了太多野外搜寻,深知“找到”与“没找到”之间,有时隔着的就是生与死。

“我们寻人,要不走寻常路。就往那些树林的里面,越难走越要钻。”

走失者,尤其是精神恍惚或有意回避的人群,往往本能地避开开阔和显眼的地方。

“有时候在野外找到一个走失者,相当于拯救了一个生命,让一个家庭变得完整。”

倪文华的手背上布满细密的、已经结痂的划痕,像一张暗红色的地图。

那是灌木丛的荆棘留下的,衣服被划破是常事,手也肿过。

“这都很正常,”他语气轻松得像在说别人的事,“这些都是小的刮伤。”

问他最大的困难是什么,他没有提体力,也没有提危险。

“未知性。每一次出发,结果都是未知的。”他说。

付出时间、体力、全部的心力,却不知道路的尽头是温暖的团圆,还是冰冷的遗憾。

这种悬而未决的沉重,远比身体的疲惫更难承受。

“一旦有好的结果,心里的那种欣慰,超乎寻常。”

年龄在他这里,似乎只是数字。

“我还能做,就想做点什么,尽自己的一份力量。”倪文华说:“我会一直参与下去,只要我还有体力。”

她说:“无论生死,我都要带他回家”

43岁的张宣是寻人队伍里少有的女性。

她不害怕直面死亡,也不避讳谈论它。

张宣参与的第一次寻人任务,就是寻找一位患有阿尔茨海默症的老人。

老人从家中走出,一路跨越快车道的栏杆,沿着一条白色的堤坝一直走,最后消失在了河水里。

那个清晰的轨迹和残酷的终点,给她上了沉重的一课。

“生与死,都要带他回家。”这是张宣参与寻人的初衷。

比起明确的死亡,那种凭空“消失”带来的悬空感,是家庭永久的缺口,每到团圆时刻便隐隐作痛。

张宣认为,寻人最重要的是要有耐心。

在队伍里,她尤为擅长“追监控”。

追监控是技术与耐力的双重磨砺。时间被切割成以帧为单位的碎片,在无数个路口、街角,反复倒带、播放、定格。

任何一个细节的误判,都可能让整个搜寻推倒重来。

有一次,为了追查肥西一位走失老人的身影,她从晚上7点一直盯到了早上10点。

腰背已经僵硬。但她心里是踏实的,甚至有些“庆幸”。

“监控在动,我就踏实。有轨迹就有希望。”

更多的时候,走失发生在监控之外,比如郊野、荒山、密林。

一次进山搜寻,她和队友在植被疯长的山林里跋涉了三个多小时,刀用来开路,割开挡路的荆棘。

树密,刺多,回家后她发现队服和里面的棉毛裤上扎满了细小的植物倒刺。

一双质量颇好的作训鞋,鞋跟竟生生走断了。

寻人的电话常在夜晚响起。起初家人不理解:为何深更半夜贴钱贴时间,去找陌生人?

张宣没有争辩,只是一次次地和他们分享那些失而复得的故事。

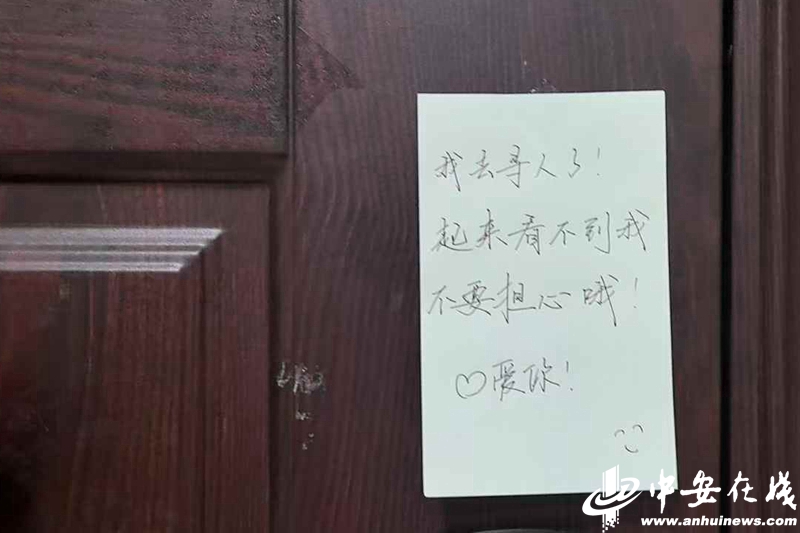

现在,她半夜出门时会留张纸条:“我去寻人了,不用担心。”

爱人知道,电话响起,就是有人需要他的妻子带他们回家。

他说:“别人帮助了我,我也想去帮助别人。”

救援结束后,常有家属小心地问:“费用大概多少?”

“不要钱。”他们总是温和而坚定,“我们是志愿者。”

无偿的善意,比明码标价的帮助更让人震动。

而在这些被震动的人群中,有人选择用更长的方式去回应这份善意。他们转身加入了这支队伍,从被帮助者,变成了帮助者。

汪春生就是其中一个。

2024年冬天,汪春生的舅舅走失了。

在合肥市蓝天救援队的帮助下,最终找到了人——遗憾的是,生命已经离去。

那是一种混杂着感激与巨大悲痛的复杂感受,感激于有人全力以赴,帮他们找到了亲人,给了家庭一个确切的答案;悲痛于这个答案本身,是如此残酷。

“别人帮助了我,我也想去帮助别人。”汪春生说。

这样的善意循环,在这些志愿者中默默传递。他们没有豪言壮语,只有一些非常朴素的希望。

干洗店老板王柱是寻人队伍中出勤率最高的队员之一。“有任务的时候,我有能力有时间,就尽可能去。”

一次,他和队友只用4个多小时,就帮助一位走失的老人回家。“只有亲身体会,才知道家人分离的焦灼。”

余涛是一名无人机飞手。有些人力不太容易进入的区域,可以用无人机快速排查。

“在寻人的过程当中,时间是非常宝贵的。有很多老人可能走失一晚,就会发生意外。”这也是他参与寻人的初衷。

“夏天,在飞的过程当中,虫在身上咬,又痒,但又不能去拍。”余涛说。

冬天,则是另一种考验。一个架次通常飞行约三十分钟。在寒风中,操控者需要保持手指的稳定与敏锐,去推拉操纵杆,双眼更要一眨不眨地追踪屏幕。

“等到飞完,全身都冻僵了。”

这些忍耐,在发现走失者的那一刻,全都化为巨大的惊喜。

一次,他们通过红外镜头在第一架次就迅速定位到一位走失老人。“老人当时已经受伤了,几乎没有了行动能力。”

无人机在老人上空悬停。通过对讲机,地面队友被引导至精确位置,将老人平安背回。

最漫长的一次飞行,他和队友从凌晨一两点,操控无人机飞行至第二天上午十点。

无人机以他们为圆心,在上空织就一张密密麻麻的“蜘蛛网”轨迹。

他们说:“我们要找到那个人”

在合肥市蓝天救援队“勿忘我”项目组负责人罗浩的脑子里,常年运转着一套精密而复杂的算法。

输入的是零碎的线索、模糊的监控片段、家属焦虑且可能有所保留的叙述,以及合肥周边错综复杂的地形图。

他需要输出的,是一个尽可能精确的搜寻方案。

“东西南北你得能分清楚,地形地貌你得心里有数。”这是基本功。

但更难的,是与人的沟通。“怎么让家属说出一些他不愿意说的事情?”

罗浩说,走失背后常有隐情,或许是家庭矛盾,或许是个人心结。

家属出于隐私或愧疚,可能下意识地掩盖关键信息。

他因此练就了一种近乎侦探的敏锐与耐心,需要从闪烁的言辞、情绪的起伏中,“抽丝剥茧”地还原出走失者出走前的真实状态与潜在路径。

“就像分析一个案件一样,一层一层找到线索。”

他记得一个冬天的寻人任务,线索一度中断,但他仿佛被一股执念攫住,“每时每刻都会在想着他到底会按照什么样的路径去走”。

他让自己彻底“成为”那个人,沿着监控里最后出现的路,一步步走下去。

走到一个岔路口,强烈的直觉告诉他:“他不应该再往前了,应该就在附近。”

搜寻力量向那片区域集中,最后人在那里被找到。

罗浩说,许多队员和他一样,“魔怔了”。

“有时候我们坐着倒杯水休息,脑子里全是各种可能性:他会怎么走?往哪走?但凡有一丝可能性,我们都会再去看看。”

这种状态,源于一个共同信念:“必须找到。”

它不浪漫,甚至有些残酷,但却是对生命最大的尊重,是对“消失”最决绝的抵抗。

“勿忘我”

“勿忘我”这个名字,诞生于对抗遗忘。

合肥市蓝天救援队队长苏琴说,寻人任务帮助的大多是阿尔茨海默症患者。

“他们甚至忘了自己是谁,忘了子女的名字。虽然他们忘了,但那种爱还在心里。”

去年腊月里,深夜11点她接到求助:一位70多岁的老人中午走失,全家人找了一下午没找到。

那个晚上,20多名志愿者从家中赶到现场,路搜、调监控、无人机热成像搜索分工展开。

凌晨1点多,在零下1度的气温里,老人终于被找到了。

她的儿子赶来,一把抱住母亲哭出来:“老娘你跑哪去了!”

那晚,在场所有人在凌晨的街头拍下一张合影,“每个人都笑得特别甜,我们被那种失而复得的喜悦感染了。”

救援队的求助电话常在深夜响起——那往往是一个家庭已用尽所有办法,依然寻无所获的时刻。

“我们一出动,常常就要找到凌晨两三点,有时甚至到天亮。”苏琴说。冬夜的寒风、夏日的蚊虫、漫长的监控、泥泞的山路,对他们而言已是寻常。

“辛苦,但值得。我们能配合公安、陪着家属,做一点真正有意义的事。”

“城市是需要温度的。”苏琴说,在这座千万人口的城市里,他们这群志愿者守护着一种最朴素的信念:不让任何一个转身,成为永别。

(记者 吕文卫)